黒田 久一

惣菜のわかるオヤジのブログでは、フルックスグループ代表の黒田久一が、日々の出来事を発信いたします。

2008.09.19

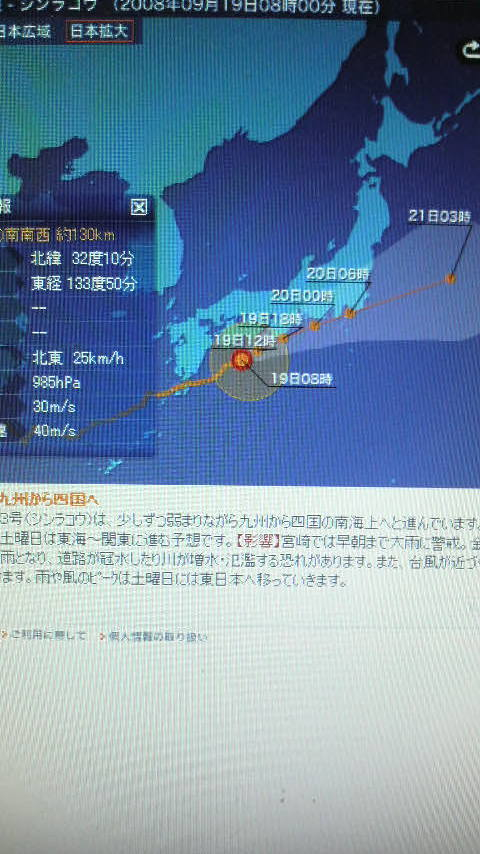

頼むから台風は来ないで欲しい。

ニュース見ながら「来るな、来るな」と私が呟いてたら、アホなノーテンキな三男(小学5年)と次男(高校3年)が「来い、来い。警報出ろ、出ろ」と(笑)。

「お前ら、それでも八百屋の息子か!バカタレ!」

話しは変わりますが、下記は私の尊敬する方(流通業者のご出身)から、今回の“汚染米”について示唆に富むメールを頂きました。

ご参考まで。

今回の三笠フード問題でいろんなことが分りました。

①ミニマムアクセスの米の輸入が正常米を前提にしたものであったのかどうか不明?

②異常米が出たときの相手先との取り決めがあったかどうか(例えば返品条件など)

③ウソをついて平気で金儲けをする食品業界の体質

④不正が内部告発によってバレル確率が高くなっていることへの感度の低さ

⑤上場大手会社でも原材料の生産・流通履歴が不備である事

⑥安全・安心が精神上にとどまり、具体的な対策が施されていないこと

⑦外国産を国産と偽装する行為が国内産地偽装と同じレベルで行われている事実(米穀店の精米段階でのブレンドと同じ)

⑧農林省幹部の保身と無責任な体質

⑨零細加工業者と最終消費者の無防備体制の怖さ

「リスク管理体制」のチェックが緊急に必要です。

①仕入基本契約の見直し強化(食品衛生法違反対応)

②仕入方針の再確認(価格優先から品質優先へ)

③入荷検収方法の改善(疑わしきは検査するor検査証明の添付義務化)

④異常の兆候に気をつける

⑤万一、善意の第三者として被害を受けたときの対応策

⑥社員意識の改革など

以上。

適切なご助言ありがとうございます。

感謝。

黒田久一

2008.09.18

昨日のブログを書き込んでから、不幸にも地元奈良県の米屋さんの大将が自殺されました。

死なんでもええのになと正直、思います。ご冥福をお祈りします。

農林水産省はドタバタで、全く関係のない業者を間違って公表したり…。

昨日、弊社に奈良県庁から“電話で”「御社は三笠フーズから仕入れていませんか?」

弊社常務が「仕入れていません。」と答えたら、

「ああそうですか。わかりました。」

で終わったそうです。

正直、何をか言わんやと言う感じです。

こんなレベルで分かるんかと思います。

話を変えます。

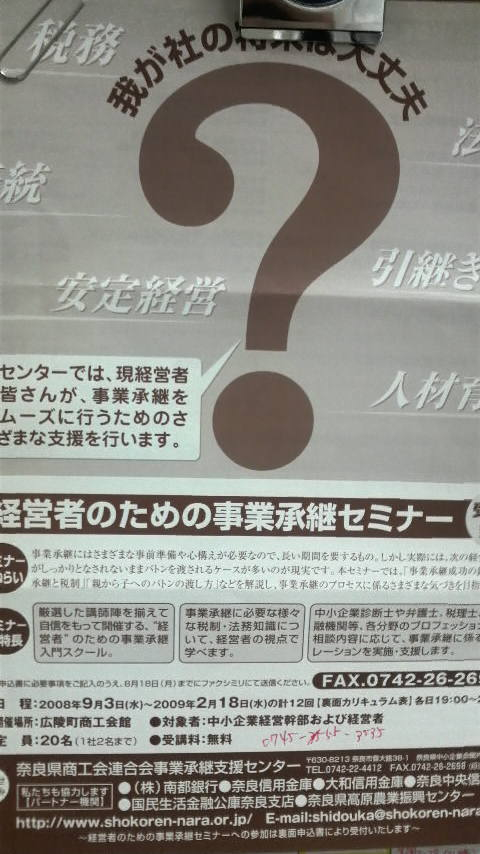

昨日「経営者のための事業継承セミナー」に行きました。

昨日は、第2回目であり、第1回目(9/3)は、たまたまベトナムに行ってたので参加出来ませんでした。

この勉強会は、地元の金融機関さんからお誘いを頂きました。

主催は、奈良県商工連合会であり、有難い事に、参加費用は「無料」です。経済産業省の補助事業です。

それだけ中小企業における事業継承は、深刻化しています。

毎月二回のペースで来年の2月まで半年間にわたってあります。合計で12回です。

夜開催なので、せっかくなので、できるだけ最後まで参加をしようと思います。

家内(弊社専務)と一緒に参加しています。

私は三年前に病気した時に、真剣に「事業継承」については真剣に考えました。

私は二代目として、やはり、会社を潰さず、“永続”させなければならない。

父が創業して今期で45期目ですが、何とか50年、そして80年、そして100年と事業継続したい。

しかしこれだけ厳しい世の中なので、いつどうなるか分かりません。

リーマン・ブラザーズだって150年以上の歴史のある名門企業だったのに、本当にあっけなかった。

どうやれば事業は継続できるのか?

どうやれば会社は成長し、発展できるのか…。

いろんな立場の方が参加されていました。

いろいろと勉強させてもらいたいと思います。

黒田久一

2008.09.17

昨日からリーマン・ブラザーズ関連のニュースばっかりで、気分がどうも…。

昨日、社内会議がありました。

弊社のO常務が会議中に一言。

「うちみたいな中小企業なんかに全く関係あれへん。」とバッサリ。

まさしくそう思います。

そう“思うべき”だと思います。

彼は大手都市銀行の出身であり、また某上場企業の経理部長の経験もあるので、この手の事は、詳しいと思いますが、そう煙に巻いてくれた(笑)。

逆にチャンスがあるかも?と思うべきだと自分に言い聞かせています(笑)。

インフレにブレーキがかかり、ちょっとは原料も落ち着き、そしてパートさんが集めやすくなるんやないかなとか…。

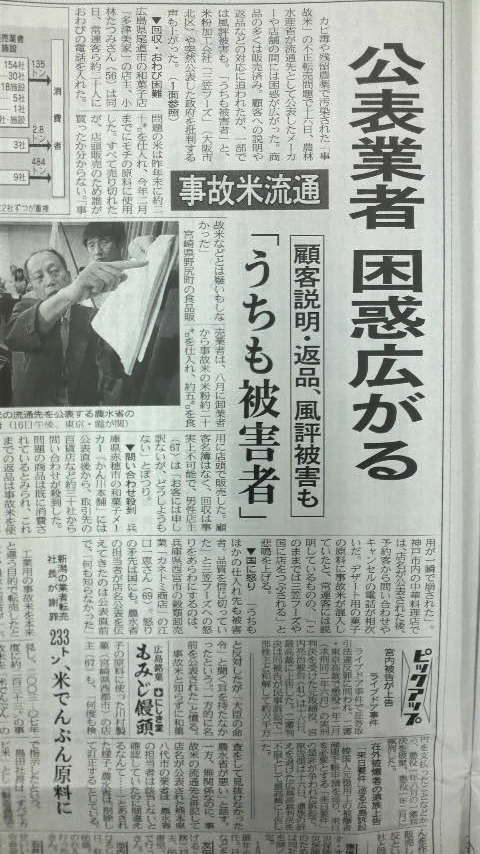

さて話しは変わりますが、今回の「汚染米事件」の業者及び末端ユーザーが農林水産省から公表されました。

正直言いまして私は違和感があります。

意図的に扱った業者は、当然、糾弾されてしかるべきだと思いますが、“被害者的な業者”は、ある意味、相当な風評被害をさらに被る危険性があります。

そもそも「事故米」の流通の管理方法には、農林水産省そのものに相当な責任があると思います。

事務次官は、うちは責任ないと言うような発言をし、マスコミにヤイヤイと言われたからと思われるタイミングでの今回の発表。

大変不謹慎ではありますが、全ての食品に100%の安全はあり得ない。

当然、弊社のような中小零細企業であっても必死に取り組める範囲では、安全対策には精一杯取り組んでいますし、これからもさらにレベルを上げなければ、将来、生き残れないと言う思いで商売をしています。

しかしながら今回のような不幸にして起こった(巻き込まれた)事件の扱いには慎重にして欲しい。

これは中小零細企業のトップの本音です。

これまた不謹慎ですが、今回の事件では、ADIという考えもあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%97%A5%E6%91%82%E5%8F%96%E8%A8%B1%E5%AE%B9%E9%87%8F

この考えを持ち出すと、専門家の方やいろんな方々に怒られそうですが…。

でもこれも私の本音です。

私はこれからトレーサビリティーへの取り組みを真剣にやる必要性を痛感します。

管理コストも手間も大変ですが、益々重要になると思います。

そして、国に是非ともお願いしたいのは、トレースバックできる仕組みを「国家の社会インフラ」として整備して欲しいと思います。

小さな中小企業にとって大きなシステム投資をするのは大変です。

そのシステムも、いろんなやり方があり、今や、玉石混淆状態です。

国家のインフラとして整備されれば、規格が「統一」され、相当にコストが下がります。

是非ともやって欲しい。

でも国の偉いさんは、誰もこのブログを読んでくれてへんやろけれど…(笑)。

黒田久一