黒田 久一

惣菜のわかるオヤジのブログでは、フルックスグループ代表の黒田久一が、日々の出来事を発信いたします。

2011.09.11

911テロから丸10年経ちます。

あの事件の時、私は、上海にいました。

それまでも何回か、中国には行った事がありましたが、いわゆる業界団体の視察ばかりで、商売にかかわるような出張では、行った事がありませんでした。

そして、ちょうど10年前、私は、知人の漬物製造業の社長に伴い、中国に、ご一緒させて頂きました。

その方は、中国と北朝鮮との国境の町である遼寧省の丹東(タントン)で、現地法人を立ち上げる準備をされていました。

あの頃の食品業界は、中小企業であっても、こぞって、中国進出を模索していた時代でした。

私たちは、先ず、瀋陽(シンヨウ)に入りました。

そして、瀋陽から丹東に入りました。

丹東は、鴨緑江(オウリョクコウ)を挟んで、北朝鮮の町並みが、肉眼で見える町です。

私は、自分の目で、北朝鮮を見て、何とも言えない気持ちになりました。

そして、丹東で、日本の中小企業が進出するに当たり、いろいろと立ち会わせて頂き、大変、勉強になりました。

そして、大連経由で、黒龍江省のハルピンに向かいました。

ハルピンの山菜の商談にも同席させて頂き、再び、大連に戻り、そこで、その社長と別れました。

そこからは、私は、一人で行動しました。

中国語は、全く分かりませんので、本当に緊張しながらの移動でした。

先ず、上海経由で、江蘇省の蓮根産地に行きました。

当時、既に、弊社では、天ぷら用の水煮蓮根のお取引がありましたので、初めて自分の目で、産地や加工場を訪問しました。

広大な蓮根畑を初めて見て、感動しました。

そして、現地農民の方々が、蓮根原料を小舟を使って、搬出し、そして、天秤棒を担ぎながら、工場まで、運びます。

工場では、泥まみれになりながらの皮向き作業なども初めて見ました。

それから、再び、上海に戻り、安徽(アンキ)省の合肥(ゴウヒ)に向かいました。

安徽省は、昔から馴染みのある大学芋のかなりの原料は、安徽省産でした。

パーム油で、油調し、冷凍で輸入されていました。

飴付けは、国内でされていました。

その安徽省に初めて訪問したのは「天ぷら用サツマイモスライス」の可能性を探るべく、合肥から、ガタガタの道を車で移動し、かなり奥地まで行きました。

私は、日本から、天ぷら粉を持参していましたので、現地工場の従業員用の食堂の厨房をお借りし、自分で天ぷらを揚げて、試食しました。

当時の安徽省は、省都である合肥でさえ、大変な田舎でした。

初めて仕事らしい事で、中国に行き、約2週間の出張を終え、最終地の上海に向かいました。

一種の充実感を覚えながら、上海に戻りました。

そして、ホテルで、帰り支度の為、スーツケースの荷物の整理をしていた時、あの911テロが起きました。

だから、私にとりまして「9月11日」は、忘れられない日になりました。

そして、帰国して、3日後に、弊社の主力お取引先でありましたマイカルさんが、破綻し、弊社も1500万円の売掛金が、飛びました。

今日が、ちょうど、あの激動の日の、まさに10年前になります。

この先10年で、どんな変化があるのでしょうか?

少しは、前進していたいですね。

黒田久一

2011.09.10

本日も茨城にいます。

グリーンリーフ(上)とレタスの産地を回りました。

今年は、これらの品目は、台風が来る以前から、各産地状況が悪い中、今回の台風12号がトドメを刺した格好で、かなり逼迫しています。

価格も暴騰しています。

ちなみに、本日の東京・大田市場の相場は、下記です。

レタス(16玉)が、7,350円

グリーンリーフ(4キロ)が、7,665円です。

これでは、加工業務用分野では、成り立ちません。

昔に比べれば、かなり、契約化は、進んで参りましたが、それでも、天候不順による逼迫状況は、常に起こり得る商売です。

如何に加工ビジネスを安定化させるかが、これからの大きな課題です。

今回の茨城産地を実際に自分の足で回り、放射能についての情報も得られました。

放射能につきましては、少なくとも、茨城県に関しては、問題はありません。

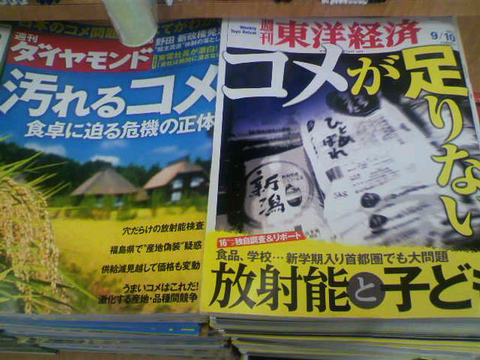

途中、立ち寄った書店で、東洋経済とダイヤモンドが、並んで陳列されていました。

今回は、両誌ともテーマは「米」でした。

関東産地の土壌汚染一覧表が掲載されています。

今回の原発事故の影響を強く感じます。

この二日間、茨城県の産地を回り、本当にいろいろと感じました。

産地でしか、得られない情報もありますので、大変勉強になりました。

レンタカーで、茨城から上野に戻る道中で、スカイツリーを見かけました。

やっぱり、かなり大きいです。

そびえ立っています。

この建物を見ていると、力強さを感じました。

エネルギーをもらいました。

黒田久一

2011.09.09

本日、私を含めて社員4名で、茨城県のサツマイモ産地に来ています。

私と原料調達部長は、各産地には、何度も来ていますが、今回は、品質管理室長と商品開発課長(女性社員)の2人を伴いました。

やはり、調達に関係ない社員も産地を知るべきだと思うからです。

商品開発する上でも、品質管理をする上でも、川上の産地を知る事は、重要だと思います。

弊社では、国内の甘薯(サツマイモ)も、中国の甘薯も合わせますと、量的には、まずまずの扱いがあります。

サツマイモについて、しゃべりだすと、僕は、止まりません(笑)。

今回、初めて産地に来た社員2人は、契約農家ご夫妻のご好意で、ハーベスター(自動収穫機)にも乗せて頂き、収穫作業も体験させて頂きました。

実際に掘り起こすと、サツマイモの玉太りする様子(性質)も理解できますね。

写真は「紅はるか」と言う品種です。

これからの品種です。

今日の霞ヶ浦(かすみがうら)の夕陽は、本当に美しかったです。

明日は、レタス(グリーンリーフも)産地に参ります。

黒田久一