黒田 久一

惣菜のわかるオヤジのブログでは、フルックスグループ代表の黒田久一が、日々の出来事を発信いたします。

2010.08.25

今、東京から京都へ向かう新幹線の中です。

昨日は、午後から商業界会館にて、スパークルの会合がありました。

今回の研修会は、スパークルの24期の2人の食品スーパー経営者が中心に進められました。

1人が食品スーパーの業界全体の現状を俯瞰する資料を見ながら、自社の状況も話してくれました。

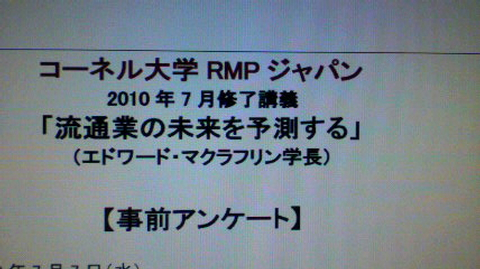

もう一人の青森のY君が、日本セルフサービス協会が主催する「コーネル大学RMPジャパン」の二期生として、一年間、勉強したので、その内容を引っ張り出しながら、参加者全員で、これからの日本の食品スーパーの将来について議論しました。

http://www.cornell-jp.com/

ちなみに、RMP:「リテール・マネジメント・プログラム」の事らしいです。

『流通業の未来を予測する』

この大きなテーマに数十項目の事前アンケートが、プログラム参加者に配られたそうです。

質問の設定は、コーネル大学学長のエドワード・マクラフリン氏です。

質問を少し、書き出してみます。

今後、日本がどうなるかを答えると言う設定です。

さらに2013年までに、どうなるかを答えます。

答えた方々は、プログラム参加の約30名で、国内の食品スーパーの幹部の方が多いです。

友人に参加名をコソッと教えてもらうと、そうそうたる企業の方が多く、驚きました。

弊社のお取引の幹部も参加されていました。

さて質問です。

・栄養強化された遺伝子組換え農産物を日本のスーパーマーケットが扱う。

・ほとんどの有力スーパーマーケット企業において、青果のカテゴリー計画策定は、あまりに時間がかかり過ぎる為、行われなくなる。

・スーパーマーケットにおいて、農産物の仕入れは、少なくとも25%は、何らかの形でインターネット経由となる。

・大規模小売業が、国際食品市場の25%を占める。

・日本での店舗サイズは、既にピークを迎えている。これからの新フォーマットは小型ながら販売効率の高いものとなる。

・外資による日本の小売業への投資は増加する。

・スーパーマーケットは、高品質を確保するため「ブランド青果物」の取り扱いを強化する。

・品揃えをより効果的に管理するため、スーパーマーケットは、パック売り青果を25%削減する。

・スーパーマーケットの農産部門の構成比は、倍増する。

・米国のSave-a-lotや欧州のAldiのような“リミテッドアソートメント価格志向型ストア”は、日本の従来型の食品スーパーマーケットにとって、大きな脅威になる。

・日本の半数のスーパーマーケットは、イートイン・コーナーを有するようになる。

・スーパーマーケットは、フードサービス業のテイクアウト部門にとって、多大な脅威を与える。

等々です。

このアンケート結果の数字(割合)が手元にありますが、いろんな傾向が読み取れ、大変面白いです。

参加者の方が、どう推察されているのかが、よく理解できます。

このアンケートを元にスパークルメンバーで、かなり白熱した議論をしました。

日本のSM業界は、大変なオーバーストアの中、熾烈なシェア争いの中ですが、絶対になくならない商売だと思います。

議論終了後、皆で、新宿のスペイン料理店で、懇親会をしました。

まあ、皆、元気よく、男ばかりなのに(笑)、しゃべりに、しゃべりまくりました。

気付いたら研修会から、ぶっ通しで7時間以上、しゃべっていました(笑)。

たまたま僕はスペイン語を専攻していたので、乾杯の音頭を取らされました。

スペイン語で「乾杯!」は

!Salud!(サルー)と言います。アクセントは、後ろです。

ちなみに!Salud!は、「健康」を意味します。

大変、有意義な研修会でした。

黒田久一

2010.08.24

本日、東京に来ています。

商業界スパークル(全国の商業者の二世・三世経営者の会)の集まりがあります。

会合場所は東京タワーの近くです。

以前、すぐ近くには、イトーヨーカドーグループの本社がありました。

私も一社員だったので、何度か行きましたので、この辺りは、大変懐かしい場所です。

今回のテーマは、ズバリ、スパークル出身者による「食品スーパーの現状報告」です。

8/18付けの当ブログは、日経ビジネスの「スーパー最終戦争」の特集記事について触れました。

今や食品スーパーは、完璧にオーバーストア状態になり、熾烈な戦いです。

寡占化も進んでいるのも事実かと思います。

昨日のカンブリア宮殿はタイムリーにも「地方スーパー逆襲スペシャル」でした。

①宮城・仙台の秋保温泉「さいち」

手作りおはぎで有名です。

②福岡・柳川「マルマツ」

③高知「サンシャイン」

④京都・丹波「スーパーニシヤマ」

⑤埼玉「ヤオコー」

ヤオコーさんは、惣菜部門のレベルの高さで有名です。

弊社では、お節のお取引を頂いています。

食品スーパーは、重要な「社会インフラ」です。

熾烈な戦いは、これからも続くでしょうが、スーパーは、永遠に不滅だと思います。

カンブリア宮殿の一番最初に紹介されていました福岡の柳川の「マルマツ」の社長の言葉が印象的でした。

『狭く濃ゆく』

ローカルスーパーが生き残る為の秘訣を凝縮した言葉だと思います。

下の写真は、東麻布を歩いていて遭遇した「マルエツ・プチ」です。

都市型の小型食品スーパーが増えそうです。

黒田久一

2010.08.23

本日(8/23)の日経紙の朝刊の5ページをご覧下さい。

私が常に思っていた事、そのものが書かれています。

「インタビュー領空侵犯」と言うコーナーで

オムロンの作田社長の記事です。

見出しとして

「まずアジアとFTAを」

「農業改革こそ成長の突破口」だと。

記事の論点を整理すると

・法人税の実効税率40%は、何とか企業は頑張って納税する。

・下手に実効税率を下げるよりも、アジアの諸外国とFTA(自由貿易協定)締結をする。

・弱い日本の農業に配慮し過ぎるのは、如何なものか?

・国の農政がしっかりし、国が農地を借り上げ、大規模化と工業化を推進する。

・「徴農制」を敷き、60~70歳の元気な人を受け入れる。

・そもそもどういう国家を目指すのか?農業政策はどうするか、明確なビジョンが必要だ。

全く同感です。

先日来、知人の台湾人や韓国人と話していて「徴兵制度」について、いろいろと話が及びました。

僕は、過激と言われるかもしれませんが、平和国家の日本でありますが、思いきって、徴兵制度を敷くべきだと思います。

但し、鉄砲を持っての訓練だけでなく、農業に従事したり、介護に従事したりする。

何よりも二十歳くらいの時に集団生活を通じて、国家に対するいろんな思いを皆で議論する。

これって過激でしょうか…。

徴兵制度と徴農制度。

日本の若者が引き締まるような、気がします。

うちのせがれも(笑)。

黒田久一