黒田 久一

惣菜のわかるオヤジのブログでは、フルックスグループ代表の黒田久一が、日々の出来事を発信いたします。

2010.05.04

毎年、この時期に

「Chain Store Age」(チェーンストアエイジ)と言う雑誌に「市場占有率」の特集記事が掲載されます。

いつもこの記事を見て感じますが、日本の小売業も知らず知らずのうちに、欧米のように寡占化が年々進んでいる事がわかります。

(1)百貨店

①三越伊勢丹ホールディングス(19%)

②Jフロントリテイリング(15%)

③そごう・西武(13%)

④高島屋(13%)

⑤エイチ・ツー・オーリテイリング(7%)

日本の百貨店業界も上位5社で67%となりました。

次に

(2)総合スーパー(GMS)

①イオングループ(42%)

②イトーヨーカドー(16%)

③ユニー(9%)

④西友(8%)

こちらも上位4社で75%です。

(3)コンビニ

①セブンイレブン(35%)

②ローソン(21%)

③ファミリーマート(16%)

上位3社で72%です。

上記のこれら3つの業界には、これから新規参入する企業はないでしょう。

逆にまだまだ寡占化が進む業界と思う。

そして

SM(食品スーパー)も、上位10社で、とうとう21%を突破しました。

①イオンのマックバリュ各社合計(5.6%)

②ライフコーポレーション(2.7%)

③ヨークベニマル(2.0%)

④マルエツ(1.9%)

⑤マルナカ+山陽マルナカ(1.9%)

⑥オークワ(1.6%)

⑦アークス(1.6%)

⑧東急ストア(1.4%)

⑨バロー(1.4%)

⑩万代(1.4%)

です。

食品スーパーの業界は、大半が地元密着型(リージョナル展開型)なので、上記のように、日本全体を“一くくり”にした集計には、意味がないように個人的には感じますが、それでも上位10社で21%と言う数字には驚かされます。

これをリージョン(地域)単位や都道府県単位で、くくれば、もっと寡占化が進んだ数字が出てくると思います。

弊社の足元の奈良県だけで、くくったら、上位5社で、過半のシェアがあるのではないかと推測します。

しかしながら、食品スーパーの業界の場合は、まだまだ、単独店や数店規模であっても、独自の強さを発揮して、頑張ってる企業も少なからず、ある業界です。

ここは、注視しなければならないと思います。

やはり地域に根ざした「食文化」も関係していると思います。

ただ、日本も小売業よりも先に、再編淘汰された銀行業界を見ても、まだまだ「寡占化」は進むと思います。

「都市銀行」と呼ばれていた銀行群も知らずのうちに「メガバンク」と称され、たった3つのグループになってしまいました。

誰も予想しなかった事態でした。

今後、食品業界にとって、胃袋の数(人口)が減ると言うのは、致命的にマーケットを萎縮させ、益々、熾烈な顧客の奪い合いが行われると思います。

弊社グループのように問屋やメーカーをやってる会社にとっても、顧客に“選んで”頂ける会社になる事が唯一の生き残りの道です。

その意味でも、他社よりも優れた“お役立ち機能”をいかに確立できるかが、勝負だと、いつも、この「市場占有率」の数字を見て、感じるのです。

黒田久一

2010.05.02

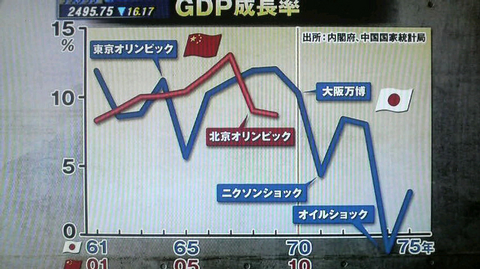

上海万博が始まりました。

入場予定者が過去最高(7000万人以上)を予定しているらしいです。

今、まさに、中国は、成長路線の真っ只中であり、北京オリンピックに続き、国力を内外に示す大きな転機を迎えています。

中国国民にとりましても“誇り”と、そして大きな“夢”の実現だと思います。

日本では、東京オリンピックが、昭和39年(1964年)にあり、大阪万博は、昭和45年(1970年)でした。

父が、果実セリ人をしていた大手青果荷受会社を退職し、果実の仲卸業を興しましたのが、ちょうど、その東京オリンピックの年(昭和39年)でした。

私が5歳の時でした。

また、現在の実家(堺市南区)が建てられたのが、まさしく、大阪万博の年の昭和45年8月でした。

私は、小学5年生でした。

我が家も、当時の日本国民の大半が実感していたように、一番豊かさを実感した時代ではなかったかと思います。

父は、商売人になって、僅か5年余りで、今の自宅を手にした事になり、当時は、青果仲卸業も相当に儲かったんだろうなと思います。

あの頃の日本と今の中国と、かなりの部分で重なります。

日本も二桁成長していました。

我が家は、万博の年に、堺に引っ越しするまでは、豊中市に住んでいました。

豊中市は、万博会場にも近かったので、当然、何度か行きましたが、それ以外にも弊社は、大阪万博のいくつかの飲食店に果物を納品していた関係で、父が運転するダットサンの横に乗って、開催中に納品を兼ねて何度か万博会場に連れて行ってもらった記憶があります。

あの時代には本当に“躍動感”があったように思います。

今の日本は、国家として、成熟し、あの頃のような“躍動感”がありませんが、成熟社会における「成長戦略」をそれぞれの自助努力で実現する時代に入りました。

黒田久一

2010.05.01

いよいよ遷都1300年祭が、動き出しました。

上海万博に隠れてしまってますが(笑)…。

昨日「奈良経済同友会」の総会があり、電車で、近鉄奈良駅まで行きました。

ゴールデンウィークの最中でもあるのでしょうが、近鉄駅に降りますと、たくさんの観光客で溢れかえっていました。

写真は、近鉄奈良駅の改札を出たところにある「せんとくん」です。

これから半年間、奈良県では、たくさんのお客様が来られると思います。

さて、奈良経済同友会は、半年前に入会させて頂きました。

弊社のようなレベルで、経済同友会に入会させて頂くのは、大変、おこがましい話ですが、大阪から奈良に本社を移して、丸三年が経過し、これから、奈良県で腰を据えて商売をしたい決意の元、分不相応を承知に入会させて頂きました。

今まで、私は、ずっと“背伸び”し続けて来たように思います。

さて、昨日の総会では、副知事が、お見えでした。

奈良県情勢

・人口140万人

・一人当たり名目GDP266万円(全国最下位)

・有効求人倍率0.73倍(全国32位)

・世帯当たり貯蓄残高1500万円(全国1位)

・教育水準が高い、大学進学率58%(全国8位)

などなど。

平たく言えば、特徴は、経済力は弱いが、教育水準の高いお金持ちが多い。

それは、大阪のベッドタウンの為からか?

まぁ、何千年も大きな災害のない“住みやすい街”である事は確かで、そこを商売の拠点に出来、有難いなと思います。

この“穏やかな街”から“積極果敢に”外に向かって、頑張って攻めて行きたいと思います。

黒田久一