黒田 久一

惣菜のわかるオヤジのブログでは、フルックスグループ代表の黒田久一が、日々の出来事を発信いたします。

2009.09.16

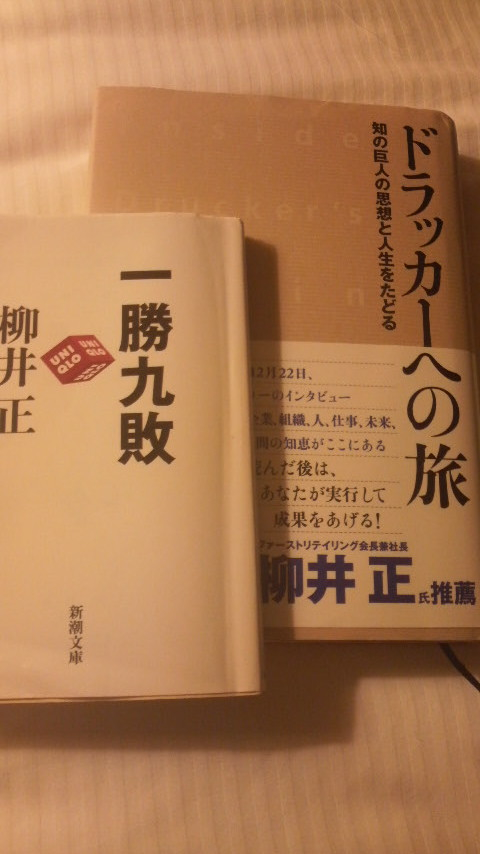

今回の旅の道中で、二冊の本を読みました。

①「一勝九敗」

ユニクロの創業者である柳井正氏の自叙伝な本です。

以前、既に読んだ事がありますが、文庫本になって再読しました。

あらためて壮大なビジョンの持ち主だなと思います。

大変読みやすい本です。

柳井氏は、シャイな性格かと思います。

そして次に

②「ドラッカーへの旅 知の巨人の思想と人生を語る」と言う本です。

たまたま本の帯には、ユニクロの柳井さんの推薦文が書かれていました。

ご存知、ピーター・F・ドラッカーは、同書によれば「偉大なるマネジメント思想家」と書かれているように世界中のビジネスマンに多大な影響を与えた人です。

以前読んだピーター・F・ドラッカーの本に「ビジネスとは“需要”の創造である」と書かれたワンフレーズが、いまだに強烈に印象に残っています。

今回の本は、アメリカで有名な編集者が、96歳で亡くなる2年前、つまり94歳の時にインタビューした時の話を中心に過去のドラッカーの功績を整理した本でした。

つまりドラッカーの世界に旅をする。

ドラッカーの教えは、どちからと言えば、私は、日本人的な思想と良く似ているなと思いました。

決して派手でなく、謙虚な経営思想こそが、ビジネスの根幹であると書かれているように感じました。

黒田久一

2009.09.15

昔、若い時に海外に来て、日本食、特に、米が食べたくなったら、中華料理屋さんに行きました。

どの国の、かなり田舎町に行っても、必ずと言っていい程、中華料理屋さんはあります。

学生時代は、貧乏旅行だったので、高価な日本料理店には、中々、行けませんでした。

そんな時、中華料理屋さんは、本当に助かりました。

日本人が決して行かないようなスペインの片田舎にも、アフリカのモロッコの町にもありました。

華僑は、本当にたくましいです。

中華料理屋さんの経営は、家族経営が基本であり、まさしく「商売の原点」を感じます。

お父さんが、中華鍋を振り、奥さんが接客をし、おじいちゃんとおばあちゃんが、奥で、孫の面倒を見ながら、皿洗いをしたり、ジャガイモの皮を剥いたりと。

私は、何より華僑の人たちは、覚悟を決めて、土着化しているなと思いました。

ブロークンではありながらも、その国の言語を覚えて、土着化する。

だからその国の人たちに普通に利用してもらえるようなリーズナブルな価格設定であり、当時の日本料理店にありがちな、JALパックで来た(笑)お金持ちの“お上りさん旅行客”を相手にしたのとは、訳が違いました。

海外で成功するには、やはりそれなりの覚悟が必要だと思いました。

写真は、チャイナタウンにありますお粥専門店です。

グツグツ煮立った海鮮粥が、3.95ドルでした。

体に優しく美味しかったです。

黒田久一

2009.09.15

こちらは、ニューヨーク州のWhite Plains と言う町のウォルマートです。

ダウンタウンの中心にあるウォルマートに行くのは、私自身初めてです。

ここは、ショッピングセンターの中にあるウォルマートで、多層階の構造でした。

地下が食料品中心、一階が、衣料品と日用雑貨でした。

駐車場も自社の駐車場ではなく、珍しく市営駐車場でした。

White Plainsと言う街が、どんな街かは、私は知りませんが、中都市と言った感じがします。

近くには、同じくディスカウント業態のターゲットや百貨店もありました。

マンハッタンと言う場所は“普通の場所ではない”ので、マンハッタンを基準に物事を判断すると見誤る危険性があります。

ごくごく普通の暮らしのある郊外にこそ“普通のアメリカ”があると思います。

最近、日本のマスコミ、確か日経MJにウォルマートの特集記事があり、かつては、ウォルマートの中心顧客層である低所得者層だけでなく、平均所得以上や高額所得者層も買い物をするようになったとありました。

しかしこちらのお店を見ている限り、正直言いまして、白人のお客さんは、ほとんど見かけませんでした。

黒人のお客さんとヒスパニックのお客さんが、多いように思います。

それが実態かと思います。

ウォルマートは、ダントツの世界一のディスカウント・リテイラーとしてまだまだ巨大化するのでしょうか?

Save money,live better.

を具現化する為に。

黒田久一